- Nous connaître

- Les formations

- La recherche et la documentation

- Concours et métiers de la DPJJ

Vous êtes ici

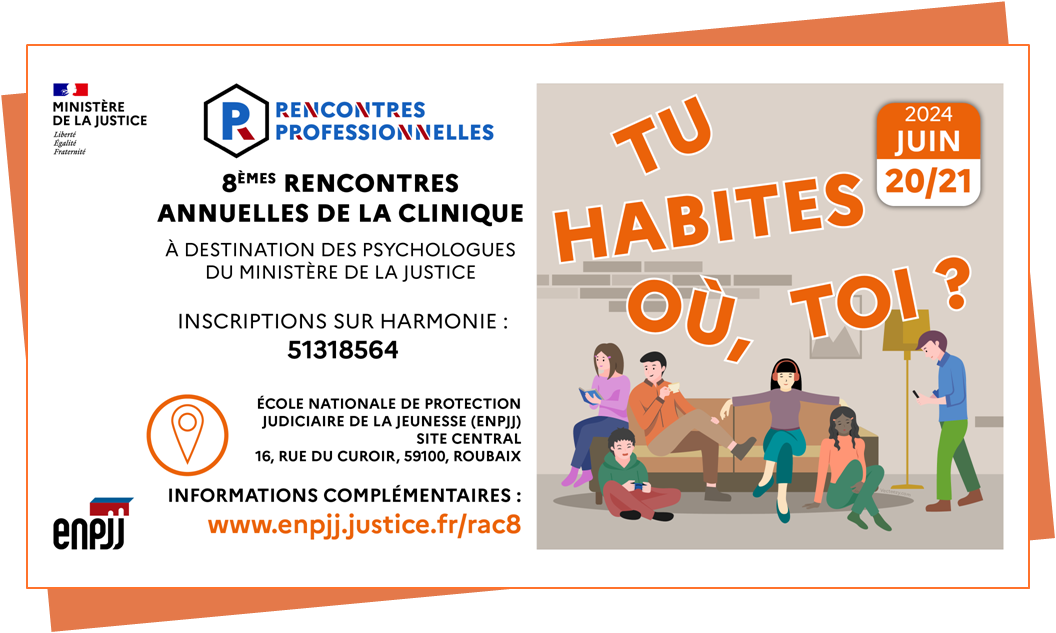

Accueil › 8e rencontres annuelles de la Clinique : Tu habites où, toi ?8e rencontres annuelles de la Clinique : Tu habites où, toi ?

À destination des psychologues du ministère de la Justice, les 8èmes rencontres annuelles de la Clinique de l'ENPJJ, sur le thème de l’hébergement, se tiendront les 20 et 21 juin 2024 à Roubaix . Inscriptions ouvertes jusqu’au 20 mai, appel à communications jusqu’au 7 juin 2024. Programme disponible.

8e rencontres annuelles de la Clinique : Tu habites où, toi ?

Les 8èmes rencontres annuelles de la Clinique de l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, sur le thème de l’hébergement, se tiendront les 20 et 21 juin 2024 à Roubaix (Hauts-de-France). Les psychologues du ministère de la Justice intéressés peuvent s’inscrire jusqu’au 20 mai et proposer des communications jusqu’au 7 juin 2024. Programme disponible.

Contrairement à l'édition précédente, les conférences tenues lors de ces rencontres ne seront pas disponibles à postériori.

Les jeudi 20 et vendredi 21 juin (matin) 2024, le site central (Roubaix – Hauts-de-France) de l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) accueille les 8èmes rencontres annuelles de la Clinique (RAC). Intitulées « Tu habites où, toi ? », ces rencontres à destination des psychologues du ministère de la Justice alterneront conférences et ateliers. Un appel à communications concernant ces ateliers est lancé jusqu’au vendredi 7 juin 2024. Les inscriptions en tant que participant, ouvertes jusqu’au lundi 20 mai 2024, sont à réaliser exclusivement sur Harmonie (N° : 51318564).

Argumentaire

Foyer, structure d’hébergement, centre éducatif fermé, établissement de placement, quelle représentation avons-nous aujourd’hui de cette modalité de prise en charge caractérisée par le partage d’un vécu quotidien ?

Dans la continuité des États Généraux du placement conclus en 2022, dont l’objectif était d’apporter des solutions aux difficultés propres à l’hébergement, la DPJJ a proposé des mesures pour éviter les ruptures de parcours et pour que le placement « ne soit plus subi, ni vécu comme un échec » (Caroline NISAND, Directrice de la PJJ).

Comment alors soigner l’institution ? Comment réinventer les relations entre professionnels et adolescents en rendant ces derniers acteurs de leur accompagnement ? Les enjeux relationnels et émotionnels de cet espace partagé sont à prendre en compte afin de résister/accueillir/transformer collectivement les mouvements potentiellement, voire nécessairement, conflictuels à l’œuvre dans ce lieu de vie.

Nous vous proposons de reconvoquer l’expérience de l’approche institutionnelle dans les structures de soin ou d’éducation, pour questionner les pratiques actuelles. François Tosquelles (1912-1994) avait l’habitude de distinguer l’institution et l’établissement : l’institution étant « la manière dont l’équipe de professionnels habite les établissements en s’adaptant aux conditions contextuelles auxquelles elle est soumise (…) » En s’inspirant de Jean Oury (1924-2014), qui affirmait au sujet de la psychothérapie institutionnelle dans les structures de soins psychiatriques : « On ne prédéfinit pas un espace pour y accueillir le psychotique : on prend les sujets tels qu’ils sont, soignants et soignés structurant ensemble leur milieu de vie. », serait-il possible de décliner cette approche dans l’accompagnement des adolescents accueillis à la PJJ ?

Michel Lemay (1931-2022) évoquait en 2009 « les petits foyers de groupe offrant un vécu familial symbolique permettant que ces enfants négligés rencontrent pour une longue durée de véritables figures d’attachement ». Il caractérisait le travail de l’éducateur « par sa possibilité de partager des périodes de vie avec des enfants ou un groupe d’enfants, afin de les aider à mieux se situer dans une vie commune et à mieux se situer par rapport à eux-mêmes ». Cette ambition parfois contrariée par le temps resserré du placement dans un cadre pénal y est-elle néanmoins déployable ?

En 2024, entre continuité des parcours et adaptabilité des prises en charge, comment adopter une approche par les besoins fondamentaux de l’enfant dans les établissements de la PJJ ? Et comment l’inscrire dans une dynamique cohérente avec tous les autres acteurs des prises en charge complexes faites de ruptures, de discontinuités et de réorientations multiples ?

Quelle est la place du psychologue au cœur de cette complexité ? Quel étayage celui-ci peut-il apporter afin que les premiers concernés puissent voir l’institution répondre à leurs besoins ? Comment peut-il concourir à la création d’environnements favorables dans lesquels la rencontre avec des adultes suffisamment sécures, empathiques, disponibles et fiables soit possible ? Dans notre champ professionnel, ce ne sont pas tant les individus qui soignent que l’institution qui est censée être soignante, réparatrice, émancipatrice et le psychologue tient une place spécifique au sein d’une équipe, qui peine parfois à faire collectif. Une place qu’il se doit de remettre toujours sur le métier afin de soutenir un care-giving de qualité, tant pour les jeunes que pour l’institution elle-même.

Appel à communications

Les ateliers, d’une durée d’une heure trente, s’appuient sur des communications, de 20 à 30 minutes environ, en lien, dans la mesure du possible, avec la thématique des journées. À l’instar des éditions précédentes, les professionnels ont la possibilité de proposer une communication visant à exposer une analyse de situation, une expérimentation professionnelle ou une recherche universitaire.

Les propositions sont à adresser à Janique Lepage (janique.lepage(at)justice.fr) et Guillaume Grasland (guillaume.grasland(at)justice.fr) avant le vendredi 7 juin 2024.

Le programme détaillé est disponible en cliquant sur ce lien.